-

中国大学的体制性腐败

本文由2005委员会会刊“海风窗”独家授权发表。阚凯力是北京邮电大学经济管理学院教授。2005委员会成立于20 [阅读更多]

-

如何设计理想高考分数线制度

来源:财经网 作者: 刘瑜 来, 给你出一道题。 假设你来自于火星, 突然被扔到中国, 你可能被扔到北京这样的 [阅读更多]

最新文章

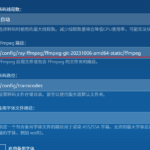

- i7-13700KF + 4070Ti:从“假性缩肛”到资源管理器崩溃的排查全记录

- WordPress 优化 精简 缓存 加速

- Komga+Panels HTTPS 反向代理设置

- 宝塔面板az-WOW,Docker compose问题

- Jellyfin升级后不能硬件转码问题

Tags Cloud

blender Blizzard CentOS6.3 Dream Evernote笔记同步 Game goagent Google Hellboy漫画系列 HTML5 KB5070311 Linux lnmp Maya Movies mysql nginx php reproduce SATA mode scp SSH storyboard SwitchyOmega The Simpsons to-page wordpress 动画 大三 定格动画 挂科 每日一Bia 毕业设计 漫画 漫画日记 眼高手低 美国恐怖故事 考试 自信 色彩Color 辛普森一家 远程桌面 速写 那时我年幼 阿里云